L'exposition internationale des Arts Décoratifs et Industriels modernes de 1925

Ouvrant ses portes après les années de guerre, le 28 avril 1925, l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes s’étale du Grand Palais à la place des Invalides sur vingt-trois hectares. Vingt et un pays participent, la plupart sont européens (l’Allemagne et les États-Unis déclinent l’invitation).

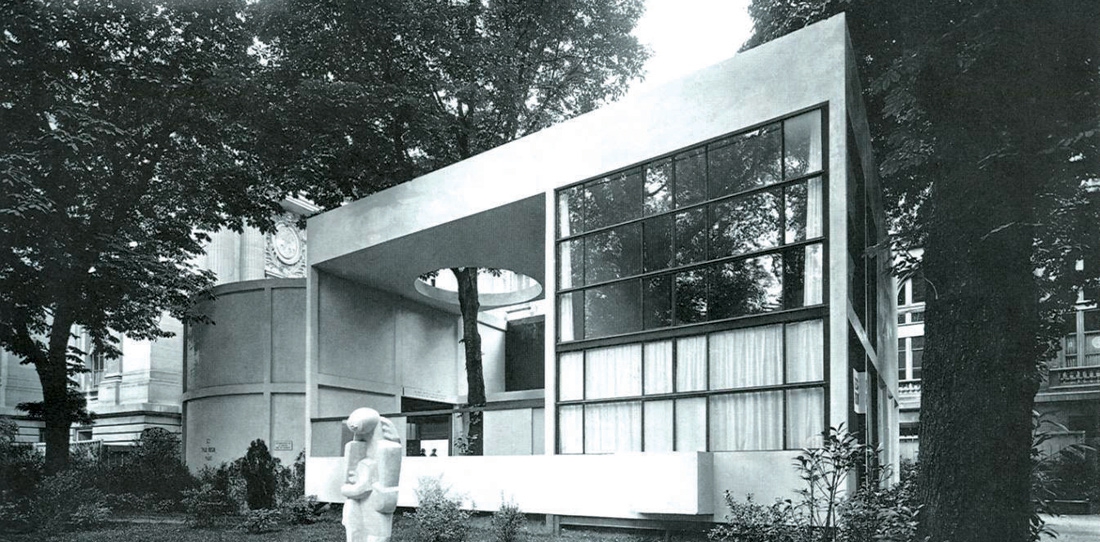

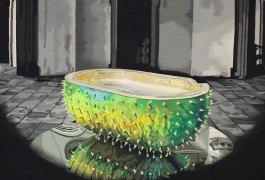

L’exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 est à l’origine prévue pour refléter les considérations décoratives d’un début de siècle tourné vers l’avenir : réinventer le décor, rompre avec la tradition de copie d'ancien et rendre sa production accessible. Mais alors qu’ils sont tous attendus très modernes, les pavillons d’exposition se partagent entre tradition et un renouveau provoquant parfois l'indignation. Par exemple, la villa de l’Esprit nouveau de Le Corbusier (en illustration de cet article), très innovante, y fera scandale.

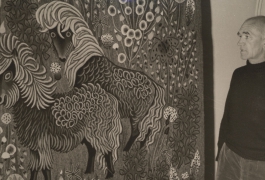

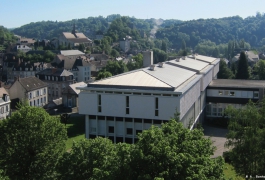

L’exposition se déploie en pavillons thématiques, de décorateurs et de provinces, dont les décors nécessitent des panneaux muraux et des tapis. De nombreuses pièces sont alors tissées dans les manufactrures privées d’Aubusson et de sa région (Felletin et Bourganeuf), utilisant tout autant la technique de la tapisserie de basse-lisse (métier horizontal) que celle du tapis au point noué (métier vertical). Ces commandes souvent spectaculaires permettent de faire venir dans la région aubussonnaise des modèles d’artistes ou de décorateurs à la mode.

À lire aussi

Les nouvelles verdures d'Aubusson

Appel à création contemporaine 2013

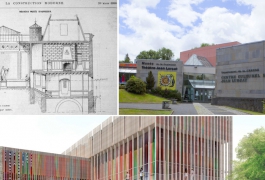

A partir de 2010, un Fonds régional pour la création de tapisseries contemporaines a été mis en place pour organiser chaque année un appel à projets pour la création de maquettes de tapisseries contemporaines. Les œuvres lauréates sont destinées à rejoindre la collection du Musée de la tapisserie d’Aubusson, ainsi dotée de pièces contemporaines de haut niveau.

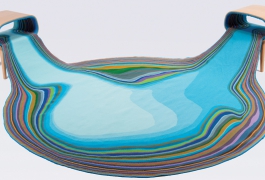

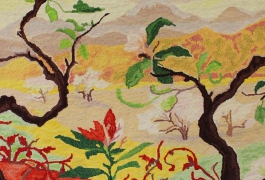

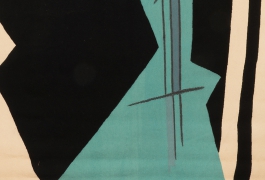

L’édition 2013 de cet appel à création contemporaine interroge un motif indissociable de l’histoire des tapisseries d’Aubusson : les verdures. Les candidats ont été invités à revisiter la relation très forte qui existe entre la tapisserie d’Aubusson et le monde végétal, sur le thème « Les nouvelles verdures d’Aubusson ».

12 finalistes ont été sélectionnés parmi plus de 220 dossiers reçus. A l’issue de leur audition par le jury le 14 octobre dernier, 4 lauréats ont été désignés.

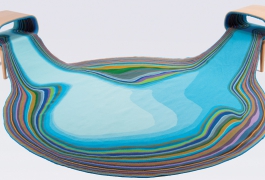

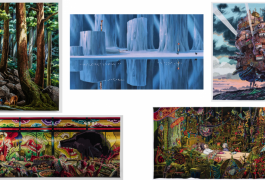

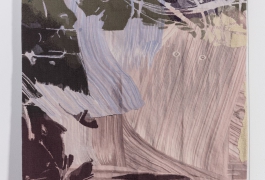

Le Grand Prix a été remporté par le duo de designers Quentin Vaulot et Goliath Dyèvre, pour leur tenture en cinq pièces « Nouvelles verdures d’Aubusson ». Les argentins Leo Chiachio et Daniel Giannone ont reçu le 2ème Prix pour « La famille dans la joyeuse verdure ». Ces deux duos d’artistes verront leurs œuvres tissées en accord avec les savoir-faire et techniques reconnus par l’UNESCO, en grand et en petit format.

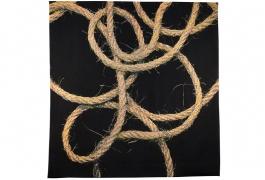

Le 3ème Prix a été attribué à Diane de Bournazel pour « Bordure des bois » et le 4ème Prix à Jane Harris pour « Deux parterres, un reflet ». Ces deux derniers prix seront tissés en petit format seulement.