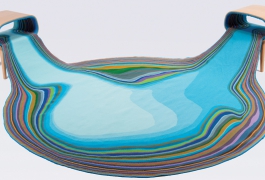

Structure, d'après André Bloc

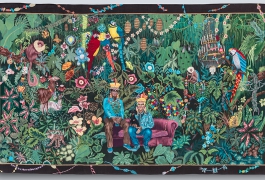

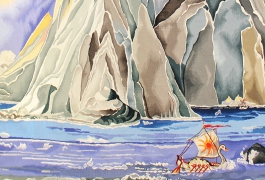

La Cité internationale de la tapisserie compte dans sa collection de tapisseries d’artistes une œuvre de 1956 signée de l’architecte André Bloc et tissée par la manufacture Tabard à Aubusson : Structure. Elle témoigne des expérimentations transdisciplinaires de l’architecte.

André Bloc (1896-1966) est ingénieur, architecte, sculpteur, éditeur. Il œuvre sa vie durant pour concilier les arts du plasticien et de l’architecte. Il est notamment le fondateur de la revue AA, L’Architecture d’aujourd’hui puis de la revue Art d’aujourd’hui.

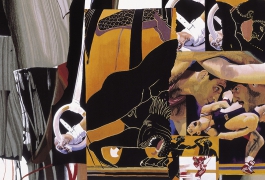

La tapisserie Structure est l’une des très rares tapisseries de l’architecte et artiste André Bloc, éditée par la galerie Denise René. Elle a été tissée par la manufacture Tabard à Aubusson. Elle appartient au mouvement des tapisseries d'artistes mises au point à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est possible que le carton ait été mis au point par Victor Vasarely comme l’ont été les cartons des premières tapisseries éditées par la galerie Denise René à partir de 1950.

Pour Denise René, il s’agit là de prolonger ce travail de soutien aux artistes abstraits et optiques, au travers du medium textile, alors en plein essor. En 1950, Denise René fait appel à Victor Vasarely pour la mise au point des cartons et le suivi des tissages. Cette collaboration fut engagée avec la manufacture Tabard et a permis le tissage de pièces somptueuses comme les tissages d'après Albers, Arp, Le Corbusier, Taeuber-Arp, etc. et bien sur Victor Vasarely dont 61 cartons furent édités entre 1951 et 1976.

André Bloc a réalisé pour Denise René seulement 7 cartons entre 1952 et 1956, et, d’après les archives de la manufacture Tabard, chacun a été tissé en un seul exemplaire. Cette tapisserie est donc un exemplaire unique. Cette tapisserie révèle une grande qualité de tissage, très homogène et rigoureux, mais avec des caractères propres à la tapisserie affirmés, notamment l’effet de « côte » visible ponctuellement. L’utilisation du « chiné »[1] donne la matérialité du trait et évoque le fusain.

Pour André Bloc, la première collaboration avec Denise René intervient à la suite de la fondation avec le peintre Félix del Marle du groupe Espace en 1951, auquel plusieurs artistes et architectes de l’époque s’associent : Nicolas Schöffer, Jean Prouvé, Sonia Delaunay… Le groupe Espace œuvre ainsi pour une synthèse des arts en associant peinture, sculpture et architecture.

L’intérêt d’André Bloc pour la tapisserie est donc à relier avec ses expérimentations d’alors autour de matériaux et techniques diversifiés, selon une volonté de recherches transdisciplinaires. Chacune de ses expérimentations est dirigée vers la recherche d’une spatialité renouvelée, pour un art total mêlant arts plastiques et architecture. André Bloc travaille notamment avec l’architecte Claude Parent (1923-2016), récemment disparu.

En 1960, André Bloc présente une de ses amies, Andrée Bordeaux Le Pecq (1910-1973), à Claude Parent. De cette rencontre va naître un projet de construction très original, devenu depuis emblématique de l’esthétique de Claude Parent et de sa faculté à modeler le béton armé : la villa Bordeaux-Le-Pecq (du nom de ses commanditaires), réalisée entre 1963 et 1965, à Bois-le-Roy, dans l’Eure.

Andrée Bordeaux Le Pecq est elle-même peintre, et Claude Parent a prévu pour elle dans le plan de la villa un grand volume, légèrement surbaissé, destiné à son atelier. Andrée Bordeaux Le Pecq, très impliquée dans la vie artistique de son époque, imagine des modèles de tapisserie, et les murs du salon de la villa sont conçus pour valoriser la présentation de ces œuvres tissées.

La tapisserie Les Fleurs séchées, tissage des ateliers Pinton à Aubusson, encadrée par des appliques de Serge Mouille et des créations de Warren Platner ou encore Cini Boeri, dans un ensemble mobilier passé en vente publique à Paris en octobre 2014 (Artcurial).

[1] Cette technique consiste à mélanger sur la « flute » (la navette) du lissier des fils de différentes couleurs (ici des noirs et des bleus) pour donner des effets de transparence lors du tissage.

Pour aller plus loin

Bibliographie

Aubusson, La voie abstraite, catalogue de l’exposition présentée au Musée départemental de la tapisserie à Aubusson, du 3 juillet au 26 septembre 1993.

Discover

Le Corbusier et le Muralnomad

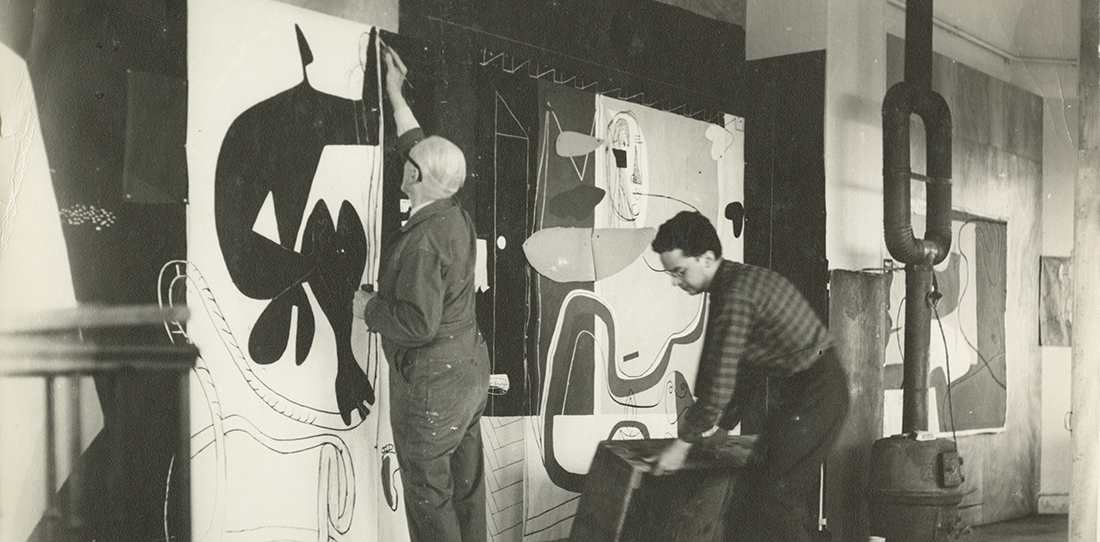

La Cité internationale de la tapisserie conserve deux tapisseries tissées d’après des cartons de Le Corbusier : Les Mains (Atelier Picaud, 1956) et Les dés sont jetés (Ateliers Pinton, 1960), deux tapisseries monumentales issues d’une collaboration avec un professeur de l’École nationale d’Art décoratif d’Aubusson, le « metteur en laine » Pierre Baudouin. Une collaboration qui donnera naissance à plus de 50 œuvres tissées.

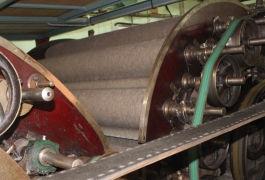

Pierre Baudouin (1921-1970) est artiste, enseignant à Aubusson et à Paris au lycée de Sèvres. En 1946, il découvre la tapisserie et se saisit de la question de la transcription textile d’une œuvre artistique non conçue au départ pour devenir un tissage. Il devient alors un spécialiste dans ce domaine en mettant au point les cartons de tapisseries à partir d'œuvres originales, estampes ou peintures de petits formats. Il dirige la réalisation technique des tissages au sein de l’atelier de tissage de l’École nationale d’Art décoratif d’Aubusson, choisit leur texture (grosseur du point) et supervise la teinture des laines.

Il travaille tout d’abord avec Henri-Georges Adam puis pour Le Corbusier, dont il devient l’assistant dans la réalisation d’œuvres tissées. Les complices de cette aventure fondamentale pour la tapisserie du XXe siècle sont Denis Dumontet et Raymond Picaud, qui va réaliser la plupart des tissages mis au point par Pierre Baudouin.

Dans les années 1930, Le Corbusier découvre la tapisserie grâce à Marie Cuttoli, collectionneuse et éditrice, qui lui commande vers 1935 un premier carton de tapisserie. Alors que la peinture de Le Corbusier s’affirme de plus en plus murale, l’architecte trouve dans le médium tapisserie un nouveau terrain d’application pour ses recherches murales.

La tapisserie vue par Le Corbusier

Pour Le Corbusier, la tapisserie ne peut pas être conçue comme une simple pièce habillant un mur au-dessus d’une commode. Elle n’est pas un tableau, de quelque dimension qu’il soit. Elle doit être placée à hauteur d’homme et « peut (et doit peut-être) toucher au sol ». C’est en les considérant ainsi que les tapisseries peuvent entrer véritablement dans la composition de l’architecture, au-delà du simple décor.

L’architecte considère la tapisserie comme le « Mural » des temps modernes, des murs de laine à décrocher, rouler et déplacer à l’envi, faisant le lien entre la caractéristique nomade originelle des tentures de laine qui accompagnaient les seigneurs dans leurs différentes résidences et les changements de lieux exigés par la vie moderne.

Le Corbusier baptise ainsi ses tapisseries à la fois éminemment murales et déplaçables : « Muralnomad ». Si la peinture murale peut être perdue lorsque l’on change d’appartement, la tapisserie, elle, peut être changée de place ou de maison sans être compromise.

Dans une lettre adressée à Oscar Niemeyer en 1959, Le Corbusier affirme : « J’ai trouvé dans la tapisserie une ouverture capable de recevoir une part de mes recherches murales où ma vocation de peintre trouve sa nourriture architectonique en pleine connaissance de cause ». Pour Le Corbusier, la texture, la matière et la sensibilité de l’artisan lissier qui transparaît dans sa réalisation instaurent un rayonnement de couleurs et de lignes dans l’espace intérieur. Il s’intéresse particulièrement à sa place dans les intérieurs privés. L’architecte souligne également l’intérêt de la fonction acoustique de ces murs de laine.

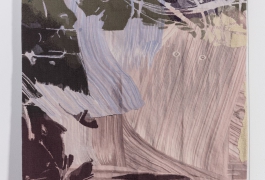

Le tissage des tapisseries de Le Corbusier reste traditionnel, cependant ils se démarquent par un vocabulaire particulier : les lignes et leurs pleins et déliés induisent une attention particulière accordée aux « échelles », ces effets de décochements induits par la technique même lors du tissage de lignes obliques[1]. Les nombreuses surfaces unies impliquent un tissage « parfait », car les irrégularités de tissage s’y remarquent facilement. Pierre Baudouin et Le Corbusier font utiliser les « chinés » (mélange de brins de couleurs différentes sur la même flûte) pour rendre les transparences ou traduire des effets de papier journal, par exemple. Les couleurs, généralement neutres dans ses premières compositions, deviennent de plus en plus intenses et éclatantes, un défi pour l’étape de teinture dans le processus de réalisation des tapisseries.

Dans les collections de la Cité

Les Mains

Visible dans la grande Nef des tentures, parcours d’exposition permanent de la Cité de la tapisserie, la tapisserie Les Mains est un tissage de 1956 d’après un carton mis au point par Pierre Baudouin en collaboration avec l’architecte en 1951, réalisé par l’Atelier Picaud à Aubusson. La maquette d’origine utilise des papiers collés : traduit en tapisserie, le papier journal devient des surfaces chinées dans la bande centrale et l'angle supérieur droit. Des feuilles de cellophane deviennent deux aplats orange et violet traduisant une transparence. Le dessin tout en rondeurs enveloppe la composition où trois personnages, trois têtes, se mêlent dans l’unité centrale des trois mains.

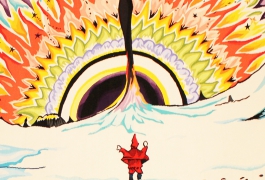

Les dés sont jetés

Tissé en 1960 par les Ateliers Pinton, l’exemplaire de la tapisserie Les dés sont jetés conservé par la Cité de la tapisserie appartenait à M. Ducret, ingénieur béton et ami de l’architecte. Cette tapisserie fut destinée à décorer la chapelle ardente où fut déposé le cercueil de Le Corbusier, le 1er septembre 1965, dans son atelier de la rue de Sèvre à Paris.

Le carton de cette tapisserie fut réalisé à partir d’une composition en papier collé à fond rouge dont avait été tirée l’affiche en litho de la seconde exposition de la galerie La Demeure en 1960.

Selon la Fondation Le Corbusier, 7 exemplaires de cette tapisserie auraient été tissés. L’un des exemplaires a d’ailleurs été acquis en 2015 par l’opéra de Sydney, 57 ans après sa commande par l’architecte Jorn Utzon, responsable du projet de l’opéra en 1958.

[1] Une tapisserie étant généralement tissée dans le sens latéral, les fils de chaîne se trouvent à l’horizontal par rapport à la composition. Tisser des lignes obliques implique donc de passer d’un fil de chaîne à l’autre avec un léger décalage, créant ainsi un léger effet d’escalier.